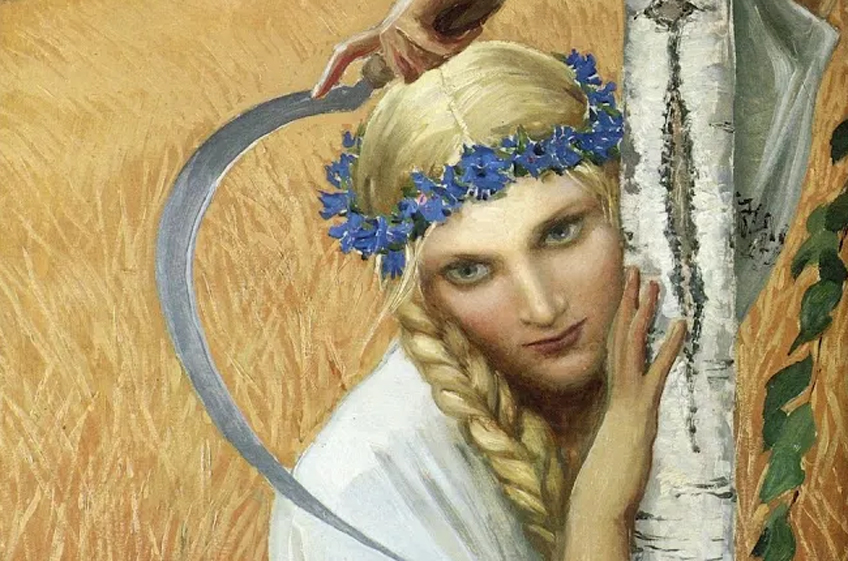

Про серп, серпень и страду

Это всем хорошо известное орудие труда дало название месяцу года и форме Луны, являлось известным символом и не только широко применялось в жатву, но и могло стать предметом гаданий и боевым оружием.

Серп, как говорят справочники, это ручное сельскохозяйственное орудие, используемое для уборки зерновых культур, жатвы хлебов и резки трав.

Появился серп очень давно, ещё в каменном веке, за 10 тыс. лет до нашей эры, как орудие для собирания дикорастущих злаков. Серп сильно помог древнему человеку в переходе к земледелию и образу жизни, основанному на растениеводстве. В настоящее время признано, что использование серпов привело непосредственно к одомашниванию диких злаков Ближнего Востока.

Устройство серпа, наверное, знакомо всякому. Он состоит из сужающегося закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти. Работающий серпом приводит его в действие одной рукой, другой придерживая срезаемые растения.

Первоначально лезвие серпа было зазубренным и сделанным из камня. Археологами найдены также шумерские серпы, изготовленные из глины.

Каменными или костяными (с вставленными острыми кусками кремня) серпами удобно было срезать плоды, колосья дикорастущих злаков, травянистые и камышовые побеги для строительства жилища.

Когда же люди научились плавить металлы, возникли серпы из бронзы. Но эти инструменты всё равно отличались от современных: их размер был небольшим – всё же металл тогда был редок и дорог, лезвие было шире и не такое округлое, как сейчас, – скорее угловатое, вроде бумеранга.

Что касается классического железного серпа – с узким и длинным лезвием, заточенным с внутренней стороны и насаженным на деревянную рукоятку, – то «родился» он примерно за 500 лет до нашей эры.

По зрительному сходству с этим инструментом видимая на ночном небе ущербная или нарождающаяся луна носит в русском языке название серп.

Довольно давно серп стал культовым символом, связанным и с Луной, и с женским началом, а в древних Шумерах (территория современного Ирака) он был ещё и атрибутом царской власти.

Античные греки изображали с серпом богиню плодородия и земледелия Деметру, поскольку именно она, согласно мифам, одарила человечество этим приспособлением.

Русское слово «серп» имеет один корень с родственными по звучанию и значению словами европейских языков. Например, в латышском, немецком, английском языках созвучные слова означают «срезание» и «остриё».

Серпы изготавливали деревенские кузнецы по заказу крестьянок (ибо с глубокой древности и до настоящего времени серп является орудием труда женщины), но чаще всего их приобретали в деревенских лавочках или на ярмарках. В России существовало множество кустарных мастерских по выделке серпов. Особенно славились своим мастерством кузнецы из города Осташкова Тверской губернии, которые изготавливали в год до 20 тыс. серпов отменного качества. Известны были также серповщики трёх волостей на Владимирщине: Авдотьевской (Шуйский уезд), Бережковской (Судогодский уезд) и Подольской (Владимирский уезд), делавшие до трёх миллионов инструментов в год.

Определённое количество серпов ввозили из-за границы, в основном из Германии и Австрии – остриё инструментов оттуда было гладким.

В Мещовском районе Калужской области есть село (в прошлом – город) Серпейск. Расположено оно на реке Серпейке. На гербе этого поселения изображены два перекрещенных серпа.

Всем известны скрещённые друг с другом серп и молот – символ союза крестьян и рабочих, широко представленный в советской эмблематике и геральдике. Серп и молот можно также увидеть на гербе современной Австрии.

Интересно, что серп известен как атрибут древнегреческого Хроноса (бога времени), серп (вместе с косой) с древности был символом быстротечности жизни и неумолимой смерти. Ведь этот мирный сельхозинвентарь использовался и как грозное оружие, и применялся для защиты и нападения. Так, в японской культуре искусство ведения боя при помощи серпа носит название камадзюцу (кама по-японски – серп). В некоторых кланах ниндзя включали серп в свой арсенал ручного холодного оружия.

Но у русских серп связан прежде всего с мирным трудом. Про этот инструмент издавна складывали загадки: «Маленький, горбатенький, все поле обскакал», пословицы и поговорки: «Тупой серп руку режет пуще острого», «Чем старый серп зубрить, не лучше ли новый купить?».

Обычно рожь, пшеницу, ячмень повсюду жали серпом – считалось большим грехом косить пшеницу косой. Если плохую пшеницу нельзя было сжать серпом, её обычно вырывали с корнем.

В самом начале жатвы жнецы прежде всего взмахами серпов и кос «закрещивали» ниву.

Чтобы сохранить здоровье, зажинали левой рукой, перевязанной красной нитью, кисти рук и ручку серпа обвязывали красной шерстяной ниткой или накручивали на правую руку жгут из житных стеблей. Кроме того, на правую руку надевали широкую повязку («нарукавник»), чтобы защитить руку от уколов острой травы и соломы.

Почти повсеместно соблюдался запрет забивать серп в землю, чтобы не спровоцировать болей в пояснице. Нельзя было также передавать его один другому из рук в руки, для передачи другому лицу серп клали на землю, чтоб не перенять чужих невзгод.

Окончание жатвы сопровождалось особым обрядом – «обнимания козы». Старшая жнея оставляла небольшую круглую площадку несжатых колосьев, вокруг и внутри неё тщательно выпалывали траву, оставшиеся колосья связывали наверху. Так получался небольшой шалаш, называвшийся «козой». В середину шалаша клали ломоть хлеба, посыпанного солью: приносили дар матери-земле. Затем все присутствующие благодарили небеса за благополучное завершение жатвы.

После этого начиналось гадание: старшая жница садилась на землю спиной к «козе», около неё складывали серпы. Взяв в руку по одному серпу, жница кидала их через голову. Если серп при падении втыкался в землю, то это считалось недобрым предзнаменованием. Если серп падал плашмя или оказывался неподалеку от «козы», то его хозяйке предсказывалась долгая жизнь.

Затем совершали обряд женитьбы серпа. Жницы благодарили серп за то, что он помог им собрать хлеб и не обрезал руку.

По окончании жатвы серпы обвязывали последней соломой и клали под иконами. Про это время русский поэт Фёдор Тютчев в 1857 году написал:

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё – простор везде…

На Рождество (25 декабря) хозяйка втыкала серп в притолоку сеней для защиты от нечистой силы. А в день памяти святого Захария Серповидца (21 февраля) серпы вновь вынимали и кропили крещенской водой с божницы, приговаривая: «Не обережёшь вовремя кривого серпа – не нажнёшь в поле и снопа». После этого с особым почтением молились святому Захарию, надеясь, что он поможет им осенью быстро сжать хлеб.

С работой серпом обычно связывали представления о женской силе, ловкости. Старухи, вспоминая свою молодость, говорили: «Была молода, не только хлеб жевала, а и по сотне снопов в день сжинала».

Девочек приучали пользоваться серпом с 10–12 лет. Работа жниц была тяжёлой – полусогнутое положение на протяжении долгих часов вызывало боль в пояснице и руках. И от этих страданий крестьянки появилось слово «страда» – так стали именовать саму жатву. А месяц август, время страды, в украинском, польском, чешском языках носит название «серпень».

Нынешние серпы практически не отличаются от своих «прапрадедушек», однако из основного орудия уборки зерновых они превратились в принадлежность садовода-огородника. С помощью серпа удобно подрезать траву или сорняки под деревьями и кустами, в узких, недоступных для косы местах. Острые зубчики некоторых моделей серпов без особых усилий победят осоку, репейник и лопухи.

Так что древнее орудие труда жниц до сих пор служит нам верой и правдой.

Елена КУЛАКОВА