О самом русском музыкальным инструменте

Балалайка когда-то возникла в народе после запрета своей предшественницы – домры. А название своё получила благодаря особому бренчащему тембру, напоминающему балаканье и балаболенье. И она стала сопровождать русского человека на весёлых праздниках.

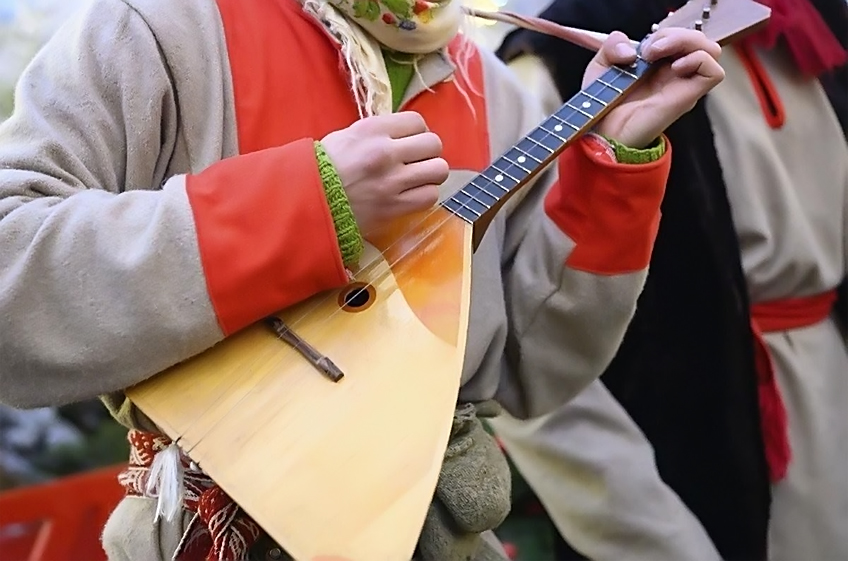

Сентябрь – время свадеб и праздников. В эти дни принято было играть новоселья. И, кажется, ни один из народных праздников не обходился без песен и плясок под русскую балалайку.

Балалайка – русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент с корпусом треугольной или овальной формы, имеющий от трёх до шести струн. Характерными приёмами игры на балалайке считаются бряцание и тремоло – удары указательным пальцем по всем струнам одновременно.

Балалайка – самый известный русский инструмент, ставший, наряду с гармонью и гуслями, одним из символов музыкального творчества русского народа.

Точного ответа на вопрос, откуда взялась балалайка, нет. Существует несколько версий.

Есть версия, что инструмент был позаимствован у проживавших по соседству народностей (предков современных киргизов или татар).

По другой версии, балалайка попала в народ благодаря русским купцам, которые увидели её у арабского картографа и путешественника Ахмада ибн Фаднала. По некоторым сведениям, он описывал местность Волжской Болгарии.

Также есть гипотеза, что прародительницей балалайки была круглая русская домра (не путать с овальной домброй – казахским двухструнным инструментом), на которой играли скоморохи. Однако указом царя Алексея Михайловича в конце XVII века эти инструменты оказались под запретом. Скоморохов наказывали батогами и кнутами, а домбру окрестили «бесовской». А всё потому, что набожный Алексей Михайлович боролся не с инструментами, а со скоморошеством. У скоморохов, которые проповедовали языческие обряды, в обиходе были домры, гудки и смыки. В результате больше всего досталось домре, её жгли. Даже название «домра» стало небезопасно произносить.

Домра выглядела иначе, была округлой формы. Звучала по-другому, но тоже задорно.

После того как инструмент попал под запрет, народ придумал другой, похожий, но более простой, треугольной формы.

Поэтому, по мнению специалистов, балалайка на самом деле вышла из народа.

По поводу названия этого инструмента также есть несколько версий. Одна из самых распространённых говорит об образовании слова «балалайка» от общеславянского корня «бал» со значением «говорить», «болтать». Этот корень «балалайки», или, как её ещё называли, «балабайки», делает её родственной словам «балакать», «балабонить», «балаболить», «балагурить», что значит «разговаривать о чём-нибудь неважном, болтать, раздобаривать, пустозвонить, калякать». Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть балалайки – инструмента лёгкого, забавного, «бренчливого», не очень серьёзного.

Впервые это название инструмента встречается в протоколе задержания в 1688 году в Москве двух солдат-скандалистов, нарушавших покой, распевавших частушки и игравших на балалайках.

Другое упоминание балалайки относится к октябрю 1700 года в связи с произошедшей в Верхотурском уезде (ныне Свердловская область) дракой. По свидетельству ямщиков, один дворовый человек гонялся за ними и «бил их балалайкой».

Так что изначально этот народный инструмент оказывался в гуще народной разгульной жизни и вполне оправдывал своё «бренчливое» название.

На протяжении двухсот лет балалайка оставалась исключительно народным инструментом. Чтобы играть на ней, не нужно было знать ноты. Профессиональные музыканты относились к ней довольно пренебрежительно, и казалось, что путь на большую сцену ей закрыт.

«Одел балалайку во фрак», как говорили музыкальные критики, музыкант-просветитель Василий Андреев (1861–1918). Однажды он услышал, как звучит балалайка, и попросил дворового мужика-балалаечника научить его играть. В итоге Андреев стал балалаечником-виртуозом. И поставил себе цель прославить этот инструмент. Он собрал балалаечный оркестр. И вскоре удалось доказать – на балалайке можно играть и классическую музыку.

Царь Александр III, воспринимавший себя как народный, даже «мужицкий» царь, покровительствовал народному искусству. В 1887 году при помощи Александра III Василий Андреев вывез балалайку на парижскую выставку, где она произвела фурор среди западной публики. Именно после этого балалайка стала восприниматься, как своего рода символ России.

И современный вид балалайка приобрела именно тогда благодаря Василию Андрееву и другим мастерам, которые занялись её усовершенствованием. Было предложено делать деку из ели, а заднюю часть балалайки изготавливать из бука и укоротить. А созданное тогда семейство балалаек (пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас) стало основой русского народного оркестра.

Ещё в первой половине XIX века балалайки делали всего с двумя струнами. Но уже к 1830-м годам появились даже четырёхструнные инструменты, хотя в 1860-х годах Владимир Даль писал «о двух или трёх кишечных струнах». Собственно, и современная трёхструнная балалайка имеет всего две разные струны – просто две верхние одинаковые.

Современные мастера изготовляют трёхструнные балалайки из сосновой древесины. В основном она состоит из 70 деталей. Чаще всего это инструмент длиной 60–70 см.

Этот народный инструмент получил широкое распространение. Считалось, что главными мастерами игры на балалайке были пастухи и скоморохи, они хорошо владели ею. Есть мнение, что это происходило оттого, что в основном они не имели своего хозяйства и не были обременены заботами по дому, а потому могли совершенствоваться в игре.

В повседневной жизни крестьянам было не до музыки. В народе игра на инструменте воспринималась как пустое времяпрепровождение, а часто и напрямую осуждалось: «Балалайка не играет, а разоряет», «Балалаечка-гудок разорила весь домок», «Орать – не в балалайку играть», где под «орать» подразумевается пахать землю плугом – оралом.

Но в минуты отдыха крестьяне любили слушать балалайку, петь под неё, поэтому часто приобретали инструмент, не считаясь с расходами: «Бог даст, батюшка дворик продаст, а балалаечку купит». О талантливом балалаечнике обычно говорили: «Наш Семён с балалаечкой рождён».

Но чаще всего балалайка упоминается в частушках, она способствовала кристаллизации частушечной мелодии закреплению песенной традиции как основа, от которой шли варианты. Исполнение частушки под аккомпанемент «трёхструнного бубенца» (так любовно называл поэт И. Кобзев (1924–1986) балалайку) всегда было одной из наиболее распространённых форм народного музицирования.

«Трень-брень, балалайка – три струны…» – пели в народе.

Этот символ начал обрастать уже современными мифами и легендами. Например, многие до сих пор убеждены, что в Америке мастерить и продавать балалайки запрещено. А чтобы играть на них, якобы нужна специальная лицензия. И соответствующий закон подписал 85 лет назад президент США Франклин Рузвельт. Но всё это, конечно, пустые выдумки.

Современная балалайка – это не только символ русской музыкальной культуры, но и предмет гордости, бережно хранимый в музеях. Первый и единственный в России Музей балалайки находится в Ульяновске. Здесь собрана уникальная коллекция редчайших инструментов XIX–XX веков, рассказывающая о развитии балалаечных промыслов, о мастерах и исполнителях, о том, как менялась и совершенствовалась балалайка на протяжении веков.

Елена КУЛАКОВА